- Home

- Portfolio

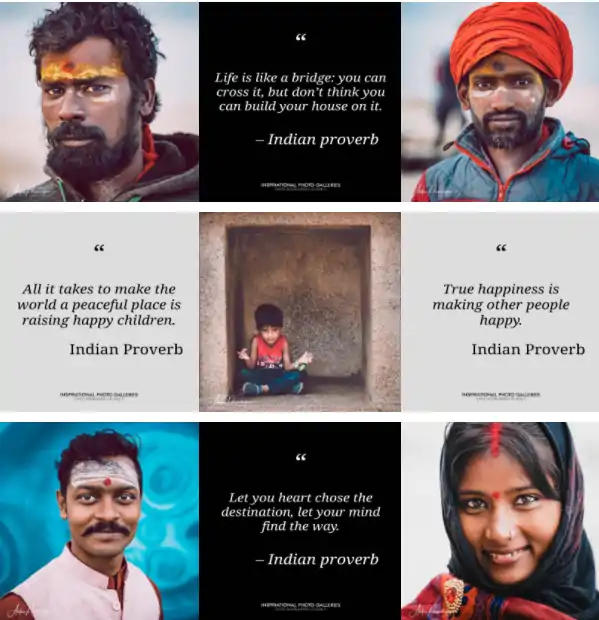

- India

- Il Sacro Gange

- Varanasi, Nebbie

- Varanasi, Ganga Aarti

- Varanasi, Manikarnika Ghat

- Varanasi, Street Photography

- Varanasi Demolita

- Varanasi , Mercato Vegetariano

- Sarnath

- Fabbriche di Mattoni

- Tamil Nadu, Chennai & Mamallapuram

- Tamil Nadu, Thiruvannamalai & Thanjavur

- Tamil Nadu, Fort Tirumayam & Madurai

- Kerala, Munnar

- Kerala, Peryiar

- Kerala, Backwaters

- Kerala, Kochi

- Birmania

- Cina

- Etiopia

- Kazakhstan

- Senegal

- Uzbekistan

- Landscape Photography

- Portrait Photography

- Street Photography

- India

- Blog Fotografia

- Blog Viaggi

- Post più recenti

- Post più letti

- Cina

- Etiopia

- India

- Kazakhstan

- Mongolia

- Ulan Bator, la capitale più fredda del mondo

- Cosa vedere ad Ulan Bator

- Chinggis Khan Museum, 6 piani di storia mongola

- Parco Nazionale Gorkhi-Terelj e Riserva Naturale di Bodgkhan

- Vivere con i cacciatori di aquile

- Monti Altai, Cosa fare a Olgii e Sagsai

- Sagsai Eagle Festival

- Navrus Festival

- Xöömej, il canto di gola mongolo

- La cucina mongola

- Myanmar

- Senegal

- Uzbekistan

- Diario di Viaggio

- Contatti

- Shop

Monti Altai, Mongolia. Vita con i cacciatori di aquile

Mongolia. Sperduto sui monti Altaj, c’è un arido altopiano stepposo che d’inverno raggiunge i -30 gradi. Qui il secolo scorso si sono rifugiate alcune comunità di pastori kazaki che rifiutavano i dettami staliniani. E qui vivono tuttora, come se il tempo si fosse fermato, allevando capre da cashmere e cacciando con le aquile.

Immortalare i falconieri mongoli è da tempo uno dei miei sogni da fotografo: mai avrei immaginato di vivere con loro, condividendo la durezza del clima, le fatiche della pastorizia e le emozioni dell’Eagle Festival.

Condividi con gli amici:

Raggiungere Sagsai, provincia di Olgii, Mongolia

Raggiungo i miei ospiti a marzo, quando la Mongolia soffre ancora temperature estreme. Volo ad Ulan Bator e aspetto il primo volo per Olgii, che parte due volte a settimana, tempeste di neve e vento permettendo. Da qui, a bordo di un UAZ, guido fino a Sagsai, un villaggio di 5.000 anime; poi mi inoltro nella steppa dell’altopiano, dove le gelate dissestano i sentieri e mettono alla prova persino il mitico furgone russo. Dopo un tragitto di diverse ore, avvolta nel nulla più assoluto, vedo spuntare la fattoria della famiglia Baimandai.

La famiglia di Erlan

Erlan Baimandai alleva capre da cashmere, montoni e cavalli. Lo aiutano la moglie Dinar e i figli, Arhalyh, di 17 anni, e Dastan, di 12. Anche Ahtos, il cane da guardia, è un membro della famiglia. Giorno e notte sorveglia il bestiame e protegge i confini della fattoria.

Marzo è uno dei mesi più duri dell’anno. L’altopiano non ha più niente da offrire: l’erba non spunta prima di aprile e l’acqua dei ruscelli è ghiacciata. Le scorte alimentari sono al termine, il bestiame è affamato e i capi più deboli non sopravviveranno.

Quando arrivo alla fattoria, Erlan sta preparando il mangime per i cavalli, una sorta di pappone reidratato, mentre sua moglie spacca il carbone con un piccone – servirà per la stufa della ger che mi ospita. “Hanno appena terminato di montarla”, mi spiega la mia guida Uugie. Con il freddo intenso degli ultimi giorni, non credevano fosse sicuro utilizzarla e pensavano di ospitarci in casa; ma si sono comunque risolti a montarla, per dare a noi la scelta di dove passare la notte.

Ovviamente opto per la ger, anche se Uugie sottolinea che la stufa a carbone va alimentata più volte nel corso della notte. Se si spegne si dorme all’agghiaccio e se non si gestisce bene la brace, la ger si riempie di fumo.

Visito la casa, per conoscere l’alternativa. L’edificio è in muratura, dotato di generatore di corrente e di pannelli solari esterni. Anche qui c’è una stufa a carbone, che funge da riscaldamento e da cucina, ma senza gli spifferi presenti nella ger – e neppure lo stesso fascino. Gli interni sono spogli, con pavimenti ricoperti da rotoli di linoleum e un accenno di mobilio. I servizi igienici sono all’esterno, in pieno stile mongolo: una buca protetta da 3 pannelli di lamiera. Scoprirò presto cosa si prova ad utilizzarla in piena notte, d’inverno.

Fuori sosta un branco di cavalli. Sono di taglia piccola, poco più grandi di un pony, hanno un pelo foltissimo e frange spugnose. Se ne stanno immobili, rivolti verso l’uscio di casa, intontiti dal freddo. Non sono legati, eppure non scappano.

“Sono cavalli semi-selvatici”, mi spiega Uugie. “Non sono domati. I kazaki lasciano che vivano in gruppo, che stabiliscano le stesse gerarchie di dominanza dei branchi selvaggi.”

Nei prossimi giorni esploreremo l’altopiano cavalcandoli e chiedo a Uugie se sia sicuro. Fa spallucce, come per dire “noi mongoli li cavalchiamo da sempre”.

Si avvicina il piccolo Dastan e mi indica di seguirlo. Vuole farmi vedere l’aquila.

È su un trespolo al lato della casa, legata e bendata. Era sotto ai miei occhi eppure non l’avevo notata! “È la tua aquila?”, chiedo.

Dastan non capisce la domanda. Uugie gliela ripete in mongolo. Dastan continua a non capire. “Non parla mongolo”, commenta Uugie. Mentre Dastan fa salire l’aquila sul braccio e la accarezza dolcemente per calmarla, ripeto le parole di Uugie in forma di domanda.

I kazaki in Mongolia

I kazaki degli Altaj sono fuoriusciti dai confini del Kazakhstan durante il periodo delle purghe staliniane: non volevano rinunciare alla vita nomade e lavorare nella fattorie collettive. Si sono rifugiati nell’area di Olgii e qui hanno preferito rimanere anche dopo il disfacimento dell’URSS, quando il Kazakhstan ha cercato di riassorbirli all’interno dei propri confini.

Come molte altre, la famiglia di Erlan mantiene vive le proprie tradizioni. Non è buddista, come il resto dei mongoli, ma musulmana. I suoi figli non frequentano la scuola: imparano a leggere in autonomia e si dedicano alla pastorizia. Qui il lavoro non manca mai e serve l’aiuto di tutti.

“Ma come possono integrarsi se non parlano mongolo?”, chiedo a Uugie. “I kazaki non si sentono mongoli: hanno lingua, cultura e religione proprie”, risponde.

“A 18 anni, però, prestano servizio militare e in caserma apprendono il mongolo”. Capisco. “E le donne? Non imparano il mongolo?” “Sì, se frequentano l’università”.

Cerco di frenare il mio stupore. Integrazione e scolarizzazione sono per noi valori imprescindibili, ma viaggiare insegna a non valutare il mondo in base ai parametri nazionali. Noi italiani siamo un popolo molto omogeneo, anche se spesso non ne siamo consapevoli. Le nostre differenze regionali sono poca cosa rispetto alle nostre somiglianze. A livello globale, però, siamo un’eccezione. In Etiopia, ad esempio, si parlano 85 lingue diverse; in Cina 302; in India si contano 21 lingue ufficiali, oltre a 392 lingue locali (dialetti esclusi).

Nei giorni che seguono, Uugie spiega ad Erlan che sono un fotografo e vorrei testimoniare la loro vita in immagini, se non reco disturbo. Erlan si dice d’accordo e felice di collaborare.

Scatto quindi in libertà e fotografo le attività di falconeria, ma non mi spingo mai nell’intimità della casa, tranne l’ultimo giorno, quando chiedo di poter realizzare un ritratto di famiglia e una breve intervista ad Arhalyh, che sta per debuttare alla prima edizione primaverile dell’Eagle Festival di Sagsai. Ormai abituato alla timidezza dei componenti della famiglia, cerco di essere rapido e poco insistente (mi limito a posizionarli a lato della finestra e a chiedere loro di formare un gruppo compatto).

Quando, infine, pongo le mie domande ad Arhalyh, rimango stupito di ottenere le risposte da Erlan. Ne chiedo il motivo a Uugie, temendo di aver fatto qualcosa di sbagliato. Lui mi spiega che nelle famiglie kazake il capo famiglia parla per tutti. Quando non è presente, il primogenito ne fa le veci. Si tratta di una forma di protezione e rispetto, anche se prima di conoscerne il motivo ne ero rimasto molto stupito.

Durante l’intervista, Erlan mi conferma quello che già so. Mi spiega che Arhalyh non ha bisogno di frequentare la scuola; per lui è meglio imparare come si manda avanti la fattoria che erediterà in futuro. Ogni giorno si alza, nutre i cavalli, pascola le capre, essicca lo sterco che usano da combustibile e si addestra come facloniere. È la tradizione della famiglia e la porterà avanti, ereditandola da Erlan che a sua volta l’ha ereditata dal padre.

Eppure, aleggia una minaccia su quest’ordine precostituito. Arhalyh e Dastan trascorrono molto tempo su facebook, specialmente la sera, e fruiscono grandi quantità di video. Il loro mondo non ha più i confini angusti dell’altopiano. Anche la mia presenza è un segnale di cambiamento.

Da quando è stato realizzato il documentario La principessa e l’aquila, infatti, gli eagle hunters della Mongolia hanno gli occhi del mondo puntati addosso. Sempre più viaggiatori e fotografi si recano sugli Altaj e i kazaki li accolgono ospitandoli nelle loro case. L’economia familiare giova di questa nuova fonte di reddito, ma che impatto avrà il turismo sullo stile di vita tradizionale?

La falconeria mongola

La caccia con le aquile è un’attività millenaria, tipica della steppa euroasiatica. Viene condotta a cavallo ed ha come prede predilette volpi rosse e corsac: le loro pellicce dorate spiccano contro il manto nevoso e rende gli animali più facili da avvistare. È una pratica amatoriale, un passatempo invernale. Il falconiere cavalca fino alla cima della montagna, portando l’aquila al braccio. La lascia quindi libera di avvistare la preda, cacciarla e riportagliela. Sono richiesti mesi di addestramento e braccia forti, dal momento che un’aquila adulta può pesare fino a 12 kili.

I berkutchi (così vengono chiamati i falconieri in lingua kazaka) prediligono le femmine di aquila reale, che rubano dal nido appena imparano a cacciare. Chiedo ad Uugie come mai non scappino durante le battute di caccia e lui mi spiega che gli strappano le piume più grandi delle ali, affinchè non siano più in grado di spiccare il volo ma solo di planare. “I cacciatori rilasciano le aquile dopo 5-10 anni”, si affretta a dire Uugie. “Possono tornare in libertà e riprendere la loro vita selvaggia”.

Ogni falconiere addestra più aquile. Erlan ne ha due in casa, ma non è inusuale trovarne fino a 5.

Gli Eagle Festival tra tradizione e turismo

I berkutchi amano competere tra loro per vedere chi ha l’aquila migliore.

Sui monti Altaj si svolgono ogni anno due Eagle Festival. Il più importante ha sede a Olgii, dove si radunano centinaia di cacciatori; il secondo è a Sagsai e ha una forza attrattiva minore (circa 40 falconieri). Entrambi si fondano su delle prove di abilità, sia del cacciatore che dell’aquila; a Sagsai ne ho viste alcune, come portare l’aquila sulla cima della montagna e richiamarla a sé, farle cacciare una preda, una prova di tiro con l’arco al galoppo e il colpo della pelle di capra fino a farne brandelli.

Si stima che siano rimasti solo 300 cacciatori di aquile in tutta la Mongolia. Tuttavia, il crecente interesse turistico sta ridando forza a questa pratica.

I turisti assistono alle gare con grande coinvolgimento, ignari di quanto la loro presenza ne abbia già cambiato alcuni aspetti sostanziali. Disturbate dalle grandi folle, le aquile reali prese in età preadulta sono state sostituite da esemplari prelevati ancora pulcini. Questi tollerano meglio la presenza umana, ma hanno doti di caccia peggiori. Mi domando se siano in grado di badare a se stesse una volta tornate in libertà.

Anche le prove di caccia si sono adattate al palato dei visitatori: in passato, erano previste prede vive ma l’orrore dei turisti ha spinto gli organizzatori a sostituirle con code di pelliccia o esche morte.

Alcuni berkutchi guardano con malumore ai recenti cambiamenti, che trasformano di fatto l’Eagle Festival in una manifestazione ad uso e consumo dei turisti.

Ma se si tengono in considerazione i benefici economici di cui la comunità kazaka godrà grazie al turismo, è difficile condannare la scelta. A livello globale sono molte le tradizioni popolari che si trovano di fronte allo stesso bivio: adattarsi alla modernità o morire.

Monti Altaj: guardare oltre l'Eagle Festival

Con i cambiamenti climatici che desertificano le steppe, il futuro degli Altaj non può che risiedere nel turismo; ma i nomadi mongoli sapranno affrontare la sfida: sono un popolo storicamente votato all’ospitalità. Nei rigidi mesi invernali, chiunque può entrare in casa di estranei senza preavviso. Non serve che spieghi il motivo della visita: riceve subito un pasto caldo e un posto dove dormire.

Non che i kazaki siano ospiti sdolcinati, tutt’altro. Offrono ciò che hanno senza cerimonie. L’isolamento li ha resi schivi e si capisce al primo sguardo che non amano i convenevoli. Se portate loro un regalo, non vi aspettiate che vi ringrazino, ma non crediate non abbiano apprezzato.

La loro generosità consiste piuttosto nel farvi sentire subito parte della famiglia, nel mostrarsi per ciò che sono senza bisogno di indossare il vestito migliore. La famiglia di Erlan non fa eccezione: ciò che mi offre va ben oltre la presenza delle aquile.

Le prime notti nella ger, poiché siamo incapaci di tenere vivo il fuoco nella stufa, Erlan si sveglia più volte per rimboccarci il carbone; il suo sguardo benevolo vigila su di noi durante le cavalcate sull’altopiano. Al tramonto, ci lascia assistere all’addestramento: sale sul tetto della stalla, l’aquila al braccio, mentre Arhalyh si allontana al galoppo per richiamare a sè l’animale, che spicca il volo e plana con precisione sul suo polso. Soddisfatto del risultato, coccola con orgoglio il rapace, consentendoci di fare lo stesso e persino di tenerlo al braccio.

La famiglia Baimandai condivide con noi anche la vigilia del festival: Arhalyh, appena sedicenne, vi partecipa per la prima volta. Chissà quante emozioni frullano nello stomaco. Diamo per scontato che trascorreranno la sera in privato. Invece, con nostra sorpresa, riceviamo un invito dopo cena. Erlan sta festeggiando con amici e parenti e vuole che siamo presenti. Ci viene servito il beshbarmak, uno stufato di frattaglie, latte fermentato e testa di capra: è così che i kazaki festeggiano l’arrivo della primavera.

La vodka rilassa l’atmosfera e ci ritroviamo a scoticare chi una guancia di capra, chi una costoletta; qualcuno ha persino il coraggio di assaggiare il cervello. Nessuno può lasciare la festa senza aver rimboccato il bicchiere di vodka almeno 3 volte.

Alticcio e sbottonato, Erlan ci suona una ballata e devo dire che canta proprio come un usignolo; un amico si esibisce in un ballo tradizionale, poi il nostro autista duetta con la cuoca e anche noi facciamo del nostro meglio intonando qualche vecchia canzone italiana.

L’amicizia di un pastore vale mille volte il volo di un’aquila. Lo capisco al termine del festival, dove Arhalyh si è classificato quarto. Erlan mi chiama in disparte, con uno sguardo di intesa. Vuole condividere il suo orgoglio di padre e mi porge un bicchiere di vodka. È una complicità tutta maschile, che mi riempie di emozione e mi coglie di sorpresa.

Ma se mi chiedete quale sia il mio ricordo più bello, risponderei, seppure a fatica, che è stato il piccolo Dastan a fare la più grande magia. Una sera mi chiede di seguirlo, poco prima di cena.

Mi porta da una mucca che si è allontanata dalla fattoria: riparata nell’ansa di un ruscello, nasconde sotto la pancia un vitello. Appena nato, sta tentando i primi passi. La mamma lo incoraggia leccandolo. Alla luce rada del tramonto, la scena ha un che di mistico che toglie il respiro. Si fatica a trattenere le lacrime. Dastan si avvicina, prende il vitello e lo riporta alla fattoria. Non può restare lì, il freddo della notte lo ucciderebbe. La vacca segue Dastan con lo sguardo. Si fida, sa che tra le braccia del bambino suo figlio è al sicuro.

La vita di un pastore mongolo è faticosa, aspra, piena di sacrifici. Difficile invidiarla. Eppure, regala i privilegi unici, come prendere in braccio un vitello.

Condividi con gli amici:

Altro da Blog Viaggi Mongolia

Foto pazzesche 🥰🥰🥰 e racconto molto avvincente, grazie mille 🙏🙏🙏

Leave A Reply Annulla risposta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

4 Comments

Bellissimo reportage: non solo le foto, che sono magiche, ma anche tutto il racconto condivide tradizione ed emozioni da te vissute. Grazie

Grazie per i tuoi racconti così coinvolgenti e le tue splendide foto!