- Home

- Portfolio

- India

- Il Sacro Gange

- Varanasi, Nebbie

- Varanasi, Ganga Aarti

- Varanasi, Manikarnika Ghat

- Varanasi, Street Photography

- Varanasi Demolita

- Varanasi , Mercato Vegetariano

- Sarnath

- Fabbriche di Mattoni

- Tamil Nadu, Chennai & Mamallapuram

- Tamil Nadu, Thiruvannamalai & Thanjavur

- Tamil Nadu, Fort Tirumayam & Madurai

- Kerala, Munnar

- Kerala, Peryiar

- Kerala, Backwaters

- Kerala, Kochi

- Birmania

- Cina

- Etiopia

- Kazakhstan

- Senegal

- Uzbekistan

- Landscape Photography

- Portrait Photography

- Street Photography

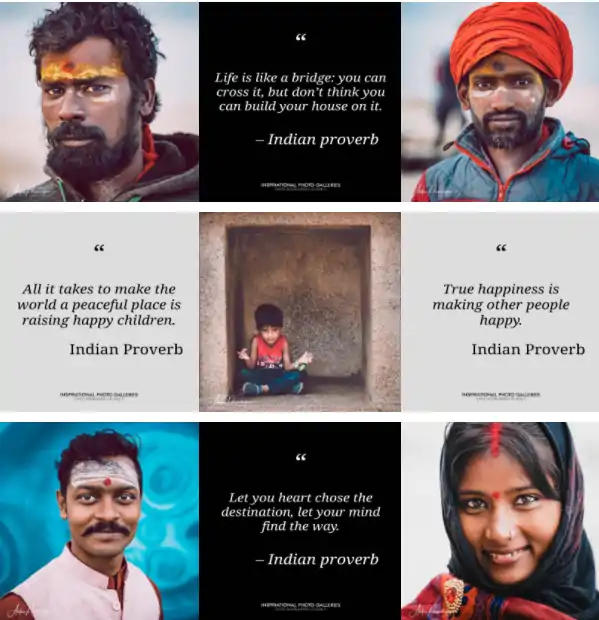

- India

- Blog Fotografia

- Blog Viaggi

- Post più recenti

- Post più letti

- Cina

- Etiopia

- India

- Kazakhstan

- Mongolia

- Ulan Bator, la capitale più fredda del mondo

- Cosa vedere ad Ulan Bator

- Chinggis Khan Museum, 6 piani di storia mongola

- Parco Nazionale Gorkhi-Terelj e Riserva Naturale di Bodgkhan

- Vivere con i cacciatori di aquile

- Monti Altai, Cosa fare a Olgii e Sagsai

- Sagsai Eagle Festival

- Navrus Festival

- Xöömej, il canto di gola mongolo

- La cucina mongola

- Myanmar

- Senegal

- Uzbekistan

- Diario di Viaggio

- Contatti

- Shop

Condividi con gli amici:

Primo impatto con il Senegal

Atterro a Dakar con i miei amici viaggiatori, con l’intenzione di trascorrere il capodanno nelle terre di mamma Africa. Siamo visibilmente felici di ritrovarci e di trascorrere una settimana insieme.

Arrivati in albergo, ci accoglie una guida che parla italiano. Ha passato una parte della sua vita in Italia, per poi tornare in patria ed aprire una società che si occupa di turismo. “Guardatevi bene dai borseggiatori”, ci dice subito. “I Senegalesi sono molto furbi, sono più napoletani dei napoletani!”. Lo dice con tale ingenuità che a nessuno viene in mente di sottolineare l’offensività della battuta.

“E non vi spaventate se i bambini vi si avvicineranno per pizzicarvi le pelle”, continua. “Qui i genitori raccontano ai figli che la pelle dei bianchi si arrossa se viene strofinata o pizzicata. I bambini dicono che è impossibile. A noi non capita. Quindi potrebbero avvicinarsi a voi per sperimentare la cosa di persona”.

Goree, isola coloniale

Saliamo su un autobus e ci dirigiamo a Goree, un isolotto di pochi ettari che dista 3 chilometri dal porto di Dakar. Conosciamo la triste storia del luogo. Ciononostante siamo carichi di buon umore. Forse pensiamo di poter osservare tutto con un sereno distacco; invece stiamo per ricevere un doloroso pugno allo stomaco.

Salpiamo da Dakar e un traghetto ci conduce sull’isola in una ventina di minuti. Sulla spiaggia, i bambini giocano a palla e si divertono facendo mille capriole e tuffi. Le stradine, colorate dai muri delle vecchie case coloniali francesi, sono piene di bancarelle. Si respira un’aria di fascino e decadenza e la folla di turisti che percorrono le viuzze trasmette allegria e voglia di spensieratezza.

"Chiedi il permesso prima di fotografarmi"

Ma appena cerco di scattare una foto per cogliere uno scorcio da cartolina, una voce aspra mi rimprovera.

“Non fotografare mio figlio. Non è un oggetto!”

Mi volto di scatto, per la sorpresa. Una giovane donna si sta avvicinando a me con sguardo severo.

“Se vuoi fare una foto, prima chiedi il permesso”, continua. Spiego che non volevo scattare la foto a suo figlio. Volevo catturare una veduta generale.

“Voi turisti dovete avere rispetto”, insiste. “Se vuoi scattare una foto a mio figlio, prima chiedilo”.

Un po’ spaesato, senza sapere bene cosa dire, improvviso. “Mi scusi. Non volevo mancare di rispetto”.

Vedo un sorriso disegnarsi agli angoli del suo viso. Questa giovane donna gusta la soddisfazione di avermi fatto capire che questa è la sua terra. Io sono solo un ospite e devo rispettare le sue regole.

“Va bene. Facci una foto”, ridacchia.

Prende in braccio suo figlio e si mette in posa per me. Scatto qualche foto e mi congedo stordito.

Gli abitanti dell’isola sono gli eredi di un passato clamorosamente ingiusto. Vivono per tramandarne la memoria. Non meraviglia che provino sentimenti così contrastanti verso gli stranieri, specialmente se bianchi.

Goree e il traffico degli schiavi

Dichiarata patrimonio dell’UNESCO nel 1978, Goree è situata nella parte più occidentale dell’Africa.

Questo l’ha resa un luogo tristemente strategico per il traffico di schiavi. Da qui infatti sono partiti milioni di uomini e donne africane, rapiti nelle loro terre e deportati negli Stati Uniti per lavorare nei campi di cotone e di canna da zucchero.

Qui i colonialisti francesi, portoghesi e spagnoli contrattavano il loro prezzo e attuavano pratiche terrificanti per recidere i loro ultimi aneliti di dignità. Già privati della loro libertà, qui dovevano perdere ogni speranza di riconquistarla. Ed era necessario che fosse così, per evitare l’insorgere di rivolte a bordo delle navi.

Si dice che gli Stati Uniti d’America siano nati dall’isola di Goree, perché senza la forza lavoro degli schiavi africani gli americani non avrebbero avuto la capacità di creare il loro potente impero economico.

Visita alla casa degli schiavi

La guida locale ci porta davanti alla Casa degli schiavi, una vecchia residenza privata di un mercante di schiavi francese. All’ingresso, due grandi scaloni a forma di ferro di cavallo conducono al primo piano, dove viveva la famiglia del negriero. Ma prima di salire, la guida ci invita a visitare il piano terra.

“Queste erano le celle dove venivano incatenati gli schiavi. Questa stanza era per gli uomini, quest’altra per i bambini. Vivevano sotto la casa del padrone ma non avevano gli stessi agi. Restavano qui 3 mesi, stipati come bestie, senza mai uscire né lavarsi, fino a raggiungere il peso ottimale per poter affrontare il viaggio. Se si ammalavano e morivano, venivano buttati in mare. Le acque erano infestate da grassi pesci cane.

Questa era la cella delle donne. Gli schiavisti venivano spesso a violentarle. Le più fortunate rimanevano incinte. Non potendo affrontare il viaggio rimanevano qui come serve. Ma molte di loro morivano a causa di infezioni vaginali. Erano donne fertili, private dei basilari servizi igienici”.

La guida parla con molto trasporto. A tratti non riesce a trattenere la rabbia e noi iniziamo a sentirci davvero a disagio. Nel sottoscala delle due scalinate si aprono degli angusti ripostigli. La guida ce le indica. “Queste erano le gabbie destinate ai ribelli. Sono alte circa un metro. Non vi si può stare in piedi e sono troppo strette per sdraiarsi. Se qualcuno opponeva resistenza o diventava molesto, veniva rinchiuso qui dentro. Le sue grida e il suo pianto diventavano un deterrente per tutti gli altri”.

Goree, tre secoli di orrore

Per oltre 300 anni, fino al 1848, gli africani sono stati privati della loro dignità di essere umani. Sono stati rapiti, deportati, venduti come capi di bestiame.

I trafficanti non riconoscevano nessun legame di sangue e dividevano le mogli dai mariti, le madri dai figli, vendendoli singolarmente al migliore offerente.

“Le persone che vivevano al piano di sopra erano esseri umani. Siete d’accordo?”, continua la guida. “E, secondo voi, gli schiavi che vivevano qui sotto non erano anche loro esseri umani?” Non riesco a rispondere. Ho un nodo in gola. Mi guardo intorno, cercando conforto nello sguardo dei miei amici. Ma tutti hanno gli occhi lucidi e, come me, cercano di trattenere le lacrime.

“Circa 20 milioni di schiavi sono stati imbarcati per gli Stati Uniti. E si stima che altri 6 milioni siano morti prima di arrivarci. 26 milioni di persone sane, in età da lavoro, che avrebbero potuto impiegare le loro energie in Africa e costruire un futuro migliore per i loro figli.

Tutti conoscono gli eventi legati all’Olocausto. In 12 anni furono sterminati 15 milioni di innocenti. Sono numeri che fanno impressione per la rapidità con la quale il Terzo Reich realizzò il suo folle progetto. Pochi invece hanno approfondito la storia della tratta degli schiavi africana, anche se ha avuto proporzioni maggiori”.

La porta del non ritorno

Alle nostre spalle si apre una porta, che dà su un angusto corridoio. La guida ci invita a percorrerlo fino alla fine. Una porta si apre direttamente sull’Oceano.

“Questa è la porta del non ritorno, che conduceva gli schiavi a bordo delle navi. Questo è l’ultimo passo che facevano sul suolo africano”.

A turno ci affacciamo dalla porta, mentre ci viene spiegato che l’ultima faccia che gli schiavi vedevano era quella di un altro schiavo armato che lo obbligava a salire a bordo. “Il negriero usava gli schiavi già domati per controllare i nuovi arrivati, così che fosse chiaro a tutti che su quest’isola non avevano nessuna speranza di fuga”.

Condividi con gli amici:

Altro da Blog Viaggi Senegal

Andrea è un articolo bellissimo! Ne ho letto anche altri dal tuo blog ma questo mi ha davvero colpito. È triste vedere come venga dato risalto a certe tragedie storiche anziché altre, come se esistessero vite di serie A e serie B. Credo che tanti paesi occidentali ( USA su tutti) dovrebbero farsi un grosso esame di coscienza. Sono appena tornata da un viaggio tra Vietnam, Cambogia e Laos. Sono paesi in cui sono morti in milioni a causa del conflitto americano e, in particolare negli ultimi due, persone tuttora muoiono a causa delle mine inesplose disseminate nel territorio. Chi ha mai davvero chiesto scusa?

Grazie Andrea per i tuoi pensieri e complimenti per le foto, meravigliose come sempre!

Andrea questo è il tuo ruolo. Raccontare con parole i immagini come pochi sanno fare. Continua cosi

9 Comments

“Il Senegal c’inchioda alle nostre responsabilità collettive…” per questo hai sentito il bisogno di chiedere scusa! Grazie, Tutti dovremmo farlo. Un articolo molto sentito! Bellissime foto.

Ho letto l’articolo e visto le foto bellissimo, è mi sento di commentare: “Ha ragione quando dice che si conosce e si parla solo dell’Olocausto

perpetrato dal Terzo Reich; nei Giorni della Memoria abbiamo combattuto perché si ricordassero anche le Foibe di cui nessuno vuole parlare.

Quando ero piccola (anni 60)ricordo di aver sentito spesso parlare dello schiavismo e di aver letto e visto film sull’argomento, in particolare sul mercato degli schiavi e le responsabilità dei

bianchi in particolare degli Stati Uniti.Poi l’orrore che ciò

suscita è tale che pur non dimenticando non se ne parla.Credo che in tanti, se non tutti, dovremmo chiedere

perdono all’Africa che, anche chi non ha schiavizzato, ha sfruttato le sue enormi ricchezze.Pero’ voglio anche dire che , come lei in Senegal

era ospite e da tale si doveva comportare , lo stesso vale per i migranti che noi ospitiamo ed invece dovunque loro risiedono lasciano sporcizia e distruzione. Sono poi fermamente convinta che chi oggi da noi sia a favore dell’accoglienza lo faccia per guadagnarci e non per bontà di animo, inoltre penso che non dobbiamo essere lasciati soli a far fronte a questo flusso migratorio fuori controllo., è per finire voglio dire che ovunque io sia andata ho sempre rispettato la religione, le abitudini e la cultura del luogo ma non altrettanto vedo fare da noi é mentre, quando la donna di cui lei racconta la redarguisce dimostra la sua fierezza e ottiene il suo rispetto , quando qualcuno di noi fa la stessa cosa viene accusato di razzismo.Ho espresso il mio pensiero ma sono sempre disponibile al civile dialogo. Continuero’ a seguire i suoi bellissimi viaggi e servizi fotografici splendidi.