- Home

- Portfolio

- India

- Il Sacro Gange

- Varanasi, Nebbie

- Varanasi, Ganga Aarti

- Varanasi, Manikarnika Ghat

- Varanasi, Street Photography

- Varanasi Demolita

- Varanasi , Mercato Vegetariano

- Varanasi, a Journey into the Infinite

- Sarnath

- Fabbriche di Mattoni

- Tamil Nadu, Chennai & Mamallapuram

- Tamil Nadu, Thiruvannamalai & Thanjavur

- Tamil Nadu, Fort Tirumayam & Madurai

- Kerala, Munnar

- Kerala, Peryiar

- Kerala, Backwaters

- Kerala, Kochi

- Birmania

- Cina

- Etiopia

- Kazakhstan

- Senegal

- Uzbekistan

- Landscape Photography

- Portrait Photography

- Street Photography

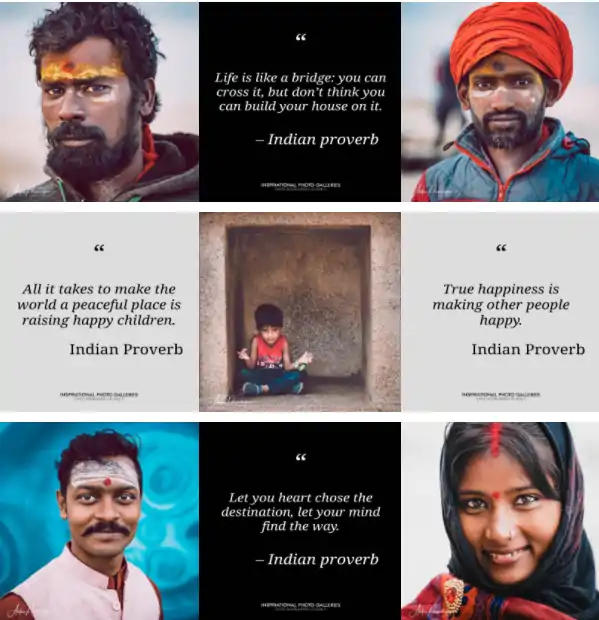

- India

- Blog Fotografia

- Fotografia con attrezzatura light

- Fotografia di Paesaggio

- Fotografia di ritratto

- Street Photography

- In Cina tra Reflex e Mirrorless

- Come nasce un Blog di Fotografia e Viaggio

- Viaggio in Senegal

- La borsa del fotografo di viaggio

- Come diventare fotografo

- Come nasce un Blog di Fotografia e Viaggio

- Varanasi, a Journey into the Infinite

- Blog Viaggi

- Post più recenti

- Post più letti

- Cina

- Etiopia

- India

- Kazakhstan

- Mongolia

- Ulan Bator, la capitale più fredda del mondo

- Cosa vedere ad Ulan Bator

- Chinggis Khan Museum, 6 piani di storia mongola

- Parco Nazionale Gorkhi-Terelj e Riserva Naturale di Bodgkhan

- Vivere con i cacciatori di aquile

- Monti Altai, Cosa fare a Olgii e Sagsai

- Sagsai Eagle Festival

- Navrus Festival

- Xöömej, il canto di gola mongolo

- La cucina mongola

- Myanmar

- Senegal

- Uzbekistan

- Diario di Viaggio

- Contatti

- Shop

“La grande Pagoda di Rangoon è di una bellezza, di una importanza che superano di gran lunga gli spettacoli superficiali ai quali ci condanna il nostro percorso. Può stare accanto a Castel Sant’Angelo, all’Acropoli, alle Piramidi”.

– Jean Cocteau

Condividi con gli amici:

Yangon, la città più popolosa del Myanmar

Yangon (o Rangoon) è stata la capitale del Myanmar dal 1885 fino al 2006, cioè da quando gli Inglesi conquistarono il Myanmar e la preferirono a Mandalay fino a quando il governo militare la sostituì con Naypyidaw, una città appositamente costruita nel nord del paese.

Ciononostante, con i suoi 7 milioni di abitanti, Yangon resta la città più popolosa del Myanmar e il maggior polo commerciale del paese. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, il centro storico in stile coloniale fu sgomberato dagli abitanti abusivi e restaurato con cura. Oggi molti dei vecchi edifici coloniali ospitano uffici, locali commerciali e appartamenti. Le strade sono state ripulite e i viali alberati; nel 1995, è stato vietato il consumo di betel, una foglia che veniva masticata e sputata in terra macchiando di rosso le vie della città.

La grande attenzione rivolta a Yangon, che sorge sul fiume omonimo, è dovuta principalmente alla presenza della grande pagoda buddista dello Shwedagon Paya, la più famosa e amata dal popolo birmano.

Schwedagon Paya

Se c’è un posto che rappresenta l’essenza del Myanmar è senza dubbio lo Shwedagon Paya, con il suo stupa dorato alto 98 metri che domina completamente lo skyline di Yangon.

Tutti i birmani lo considerano il luogo più sacro del paese e sperano di poterlo visitare almeno una volta nella vita: passeggiarvi intorno e meditare ai suoi piedi, essere abbagliati dal giallo splendente che emana a mezzogiorno e aspettare che si tinga di arancione pallido al tramonto.

Anche se gli archeologi lo datano tra il VI e il X secolo, la leggenda vuole che lo stupa abbia 2500 anni e che conservi, al suo interno, 8 capelli di Budda; la collina su cui sorge avrebbe ospitato in passato altre reliquie di altri Buddha, rendendolo un luogo altamente energetico. Si narra che una volta, dopo che i capelli furono accidentalmente esposti al sole, la terra fu scossa da terremoti, i ciechi tornarono a vedere, i muti a parlare, piovvero gemme preziose e tutti gli alberi fiorirono fuori stagione.

Poi lo stupa cadde in disuso e solo molti secoli dopo, durante il periodo di Bagan, i re birmani lo riscoprirono.

A causa dei terremoti cui è stato soggetto, lo stupa ( in realtà è uno zedi, perché la struttura è piena al suo interno) è stato ricostruito molte volte e il suo aspetto attuale risale al 1769.

L'usanza di dorare gli stupa

Nel XV secolo, quando si diffuse l’usanza di dorare gli stupa, la regina Shinsawbu lo fece ricoprire di una quantità d’oro pari al suo peso (40 kg). Sottili lamine d’oro sono tutt’oggi usate in Myanmar per dorare pagode e stupa: sulla Golden Rock, ad esempio, i fedeli si mettono in fila per poter apporre il propri foglio d’oro sulla grande roccia sospesa sul burrone.

L’usura e le intemperie richiedono infatti che il rivestimento d’oro sia rinnovato ogni anno: il foglio d’oro che rivestiva lo Shwedagon Paya nel 1995 aveva raggiunto un peso di 53 tonnellate!

Visitare lo Schwedagon Paya

Se si visita il sito in una giornata di pieno sole, il pavimento scotterà al punto tale che ci sono delle stuoie sotto le quali ripararsi per non ustionarsi i piedi. Si passeggia, rigorosamente in senso orario, per brevi tratti e poi si torna a ripararsi dal caldo. Ma anche questa è un’esperienza in pieno stile birmano, un’occasione per scambiarsi sorrisi di complicità con gli altri. Ogni fastidio è meno fastidioso quando condiviso!

L’area occupata dal sito è abbastanza estesa, circa 5 ettari. Il grande stupa è circondato da numerosi tempietti, statue, tabernacoli, tutti finemente decorati; disseminati nelle vicinanze, centinaia di edifici minori e reliquari. È impossibile per un visitatore non addentrato nei costumi locali comprenderne il valore e il significato.

Personalmente, trovo che l’elemento più prezioso dello Shwedagon Paya siano le persone che lo frequentano, i loro visi traboccanti umanità: monaci che passeggiano sotto i colonnati, giovani donne che pregano inginocchiate davanti agli altari, con in grembo i libri sacri; anziane che prendono il tè insieme, sedute sotto le stuoie ombreggianti.

Ho passato minuti in contemplazione di una giovane ragazza assorta in meditazione. Come si sviluppa la mente di un bambino a cui viene insegnata la gentilezza, che uomo diventa se si addestra a svuotare la mente dal rimuginio dell’ego? La risposta è nel sorriso che illumina gli occhi dei birmani ogni volta che il loro sguardo incontra il mio.

Il Buddha Sdraiato di Chauk Htat Gyi

A Yangon ci sono molte pagode degne di una visita e migliaia di statue di Buddha.

Nella Chauk Htat Gyi Pagoga, se ne trova una assai simile a quella di Bago, solo di poco più “piccola” (si fa per dire).

Lunga 66 metri e alta 16, la statua risale al 1907: Buddha è raffigurato vestito con un abito dorato e la testa tempestata di pietre preziose; le piante dei piedi sono intarsiate di simboli che rappresentano le 108 qualità fisiche che lo contraddistinguono.

Buddha in Asia è raffigurato in molte posizioni: può essere seduto, in piedi o sdraiato, con gli occhi aperti o chiusi. Le sue dita possono disegnare vari mudra, che esprimono a seconda dei casi contemplazione, coraggio, risolutezza, generosità. La sua rappresentazione non comunica mai turbamento o sofferenza. Forse perché Buddha non si fa carico delle sofferenze dell’uomo, come Gesù; al contrario, se ne libera e indica agli altri la strada per fare altrettanto.

Il Buddha sdraiato di Chauk Htat Gyi ha gli occhi aperti: questa posizione riguarda l’ultima fase della sua vita. Quando ha gli occhi aperti in realtà è dormiente e quando li ha chiusi ha già raggiunto il nirvana.

Camminare intorno alla statua è un’esperienza ambivalente: da un lato le dimensioni ragguardevoli mi fanno sentire piccolo e inducono in me una riflessione sulla difficoltà di raggiungere la levatura morale di Buddha, il difficile percorso verso l’illuminazione; dall’altro, la prossimità fisica crea una relazione di intimità con la sua figura storica. Gautama Siddharta in fondo era solo un uomo e le sue risorse interiori sono anche le mie. Camminare intorno al suo corpo lo rende vicino al mio.

Il sorriso di Buddha

Molti occidentali si recano in Asia alla ricerca di una serenità che sembra impossibile raggiungere a casa nostra. Viaggiare ci mette a confronto non solo con la diversità dell’altro, ma anche con i nostri irrisolti ed è inevitabile paragonare casa nostra al paese che si visita.

È strana la sensazione di pace che riesce a trasmettere il sorriso accennato di Buddha: le immagini sacre hanno un impatto potente sul nostro immaginario, non importa se siamo o meno credenti. Non posso fare a meno di chiedermi che tipo di impatto abbia avuto su di me l’immagine della sofferenza di Gesù Cristo sulla croce. Tra tutte le cose meravigliose che ha compiuto in vita, abbiamo scelto di cristallizzarne l’immagine in un momento di estrema ingiustizia e sofferenza.

La prima volta che il mio sguardo si è posato su un crocifisso, una suora mi ha spiegato che quello era il figlio di Dio e che moriva per liberarmi dai miei peccati. I miei occhi si posavano per la prima volta su un’immagine di tortura efferata e mi veniva spiegato che anche io ne ero responsabile. Un bel peso sulle spalle di un bimbo dell’asilo. Ovviamente so che questa è una narrazione deviata del messaggio cristiano, ma purtroppo è così che è stato trasmesso, almeno nel mio caso.

Mentre passeggio lungo il corpo immenso del Buddha di Chauk Htat Gyi provo un sentimento di gratitudine. Lo ringrazio per non avermi coinvolto nei dolori della sua esistenza: al contrario i suoi occhi sono sereni, le sue labbra mi sorridono. Mi invitano a fare altrettanto.